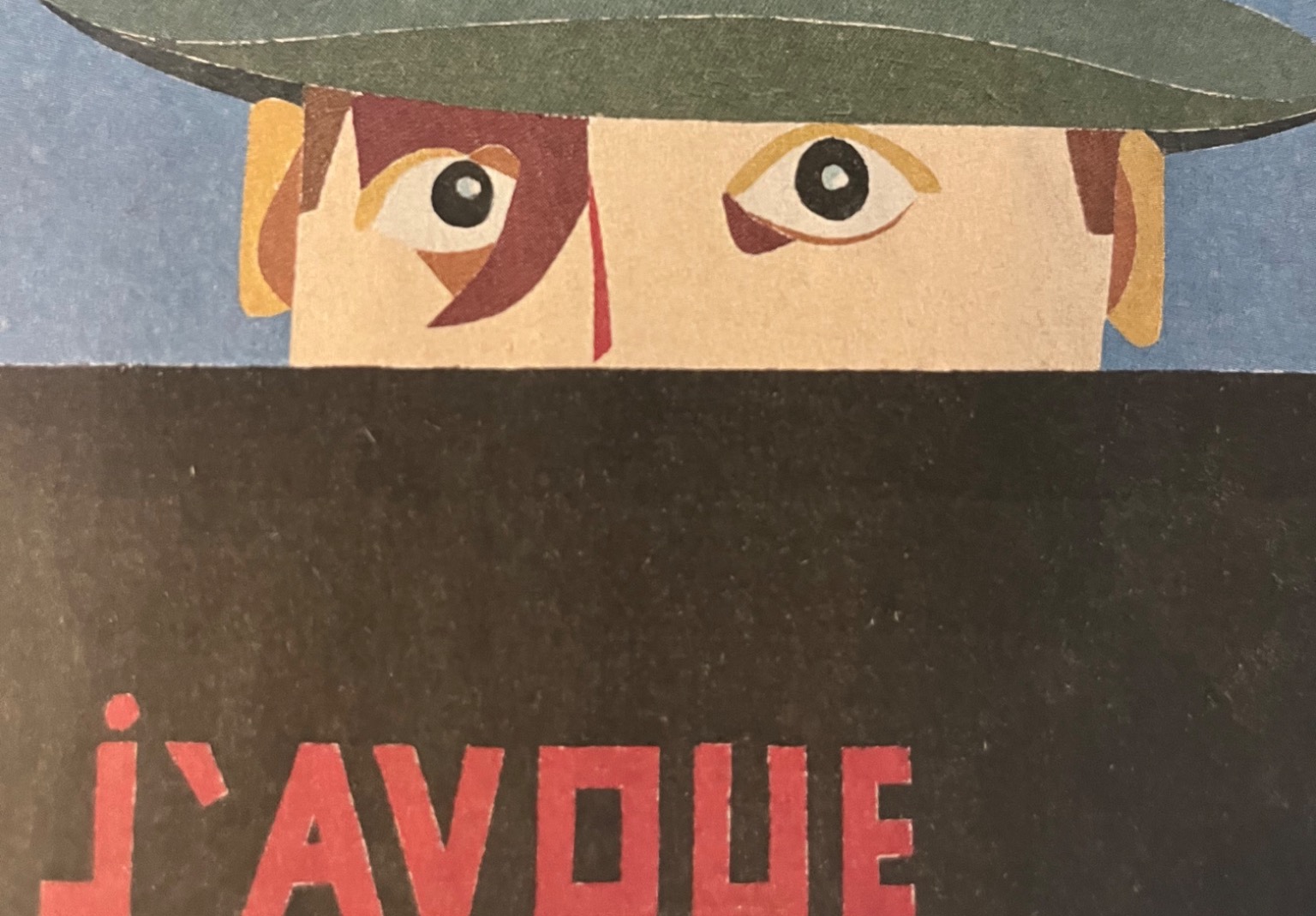

Un journalisme de guerre froide

- Une vague d’articles alarmistes

Depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, de nombreux médias français publient des enquêtes sur l’influence supposée des espions russes en France. Le Monde et L’Express ont récemment consacré plusieurs pages à ce sujet, suggérant que des personnalités politiques, journalistes et intellectuels français ont été manipulés par le KGB. - Des accusations souvent infondées

Les enquêtes reposent sur des documents anciens, notamment les "papiers Mitrokhine" (archives du KGB récupérées par un ex-agent soviétique en 1992). Mais ces documents sont sujets à caution : ils proviennent des services secrets soviétiques, qui avaient tendance à exagérer leur influence pour justifier leur existence. De plus, certaines accusations sont vagues et ne reposent sur aucune preuve solide. - Un biais idéologique

Les enquêtes se concentrent uniquement sur l’espionnage soviétique, sans mentionner les opérations d’influence des États-Unis ou d’autres pays occidentaux. Or, pendant la Guerre froide, la CIA menait aussi des campagnes de subversion en Europe, finançant des intellectuels, des syndicats et des revues pour contrer l’influence soviétique. - Un manque de contexte historique

Les enquêtes jugent des actions passées avec les critères actuels. Par exemple, dans les années 1970, critiquer la politique des États-Unis et défendre la détente avec l’URSS était une position répandue, pas forcément une preuve de connivence avec Moscou. De même, certaines figures soupçonnées de collaboration avec le KGB n’ont peut-être fait que discuter avec des diplomates soviétiques, ce qui était courant à l’époque. - Un journalisme sensationnaliste

Les médias dramatisent l’affaire en insinuant des liens entre le KGB et diverses personnalités sans apporter de preuves claires. Ils utilisent des formulations ambiguës qui laissent planer le doute tout en se protégeant juridiquement (« il semblerait que… », « il est possible que… »). Cela alimente une atmosphère de paranoïa plutôt qu’une véritable enquête historique. - Un impact limité des espions soviétiques

Finalement, même Le Monde reconnaît que les activités du KGB en France n’ont pas eu d’effet majeur. Aucun des "suspects" n’a réellement changé le cours de la politique française. La mise en scène médiatique semble donc exagérée.

Explication vulgarisée

L’article critique la façon dont certains médias présentent la question des espions russes. Il explique que :

- Depuis la guerre en Ukraine, on voit une avalanche d’articles dénonçant l’influence du Kremlin en France.

- Ces articles s’appuient sur des archives soviétiques qui ne sont pas toujours fiables.

- Ils adoptent une vision biaisée : ils parlent des espions russes, mais pas des manipulations américaines, qui ont pourtant aussi existé.

- Ils jugent des événements passés avec un regard d’aujourd’hui, ce qui déforme la réalité historique.

- Ils créent du sensationnalisme en lançant des accusations floues, sans preuves solides.

- Au final, même les médias qui publient ces enquêtes admettent que l’impact du KGB en France a été limité.

L’article dénonce donc une forme de "journalisme de Guerre froide", où l’on cherche à entretenir la peur d’un ennemi invisible plutôt que de faire une véritable analyse objective.

4o

Vous avez dit :

Et pourquoi le monde et l'Express chercheraient à entretenir la peur de cet ennemi invisible ? Quel est leur intérêt ?

CHATGPT A DIT :

ChatGPT

L’article sous-entend que Le Monde et L’Express ont plusieurs raisons possibles pour entretenir la peur des espions russes, même sans forcément participer à une conspiration organisée. Voici les principaux enjeux :

1. Un récit qui capte l’attention et fait vendre

Les enquêtes sur les espions russes jouent sur une narration digne d’un thriller : agents secrets, manipulations, infiltrations au sommet de l’État… Ce type de contenu capte l’attention du public, génère du clic et vend du papier. Le sensationnalisme est une recette éprouvée dans les médias : plus une histoire est alarmante, plus elle a d’impact.

2. Un biais idéologique et atlantiste

Les deux journaux adoptent une vision du monde proche des intérêts occidentaux, notamment européens et américains. En mettant l’accent sur l’espionnage russe, ils renforcent l’idée que la Russie est un ennemi majeur et qu’il faut s’en méfier. Cela alimente indirectement le discours des gouvernements européens et de l’OTAN, qui cherchent à justifier des politiques de défense, des sanctions et une posture plus agressive face à Moscou.

3. Justifier certaines politiques étrangères

En insistant sur le danger que représente la Russie, ces enquêtes contribuent à légitimer les choix stratégiques des gouvernements occidentaux, comme l’envoi d’armes en Ukraine, l’augmentation des budgets militaires ou encore la surveillance accrue des médias et personnalités suspectées d’être "pro-russes". Cette rhétorique peut servir d’outil pour renforcer le camp occidental face à la guerre en Ukraine.

4. Un alignement sur les services de renseignement occidentaux

Les médias cités s’appuient souvent sur des informations provenant des services de renseignement occidentaux (MI6 britannique, DGSE française, CIA américaine). Or, ces services ont eux-mêmes intérêt à exagérer la menace russe pour obtenir plus de financement et de moyens. En relayant ces récits, Le Monde et L’Express jouent (volontairement ou non) le jeu de ces services, qui ont toujours cherché à discréditer les actions de la Russie.

5. Occulter d’autres formes d’ingérence

En focalisant l’attention sur la Russie, ces enquêtes passent sous silence d’autres ingérences étrangères. L’article souligne que la CIA a aussi mené des campagnes d’influence massives en Europe pendant la Guerre froide (financement de médias, soutien à des intellectuels anti-communistes, influence sur la politique étrangère française). Mais ces faits sont rarement mis en avant dans les grands médias, alors qu’ils sont historiquement documentés. Cette asymétrie dans le traitement de l’information contribue à façonner une vision du monde où la menace vient uniquement de l’Est.

6. Un réflexe de Guerre froide réactivé

L’invasion de l’Ukraine en 2022 a ravivé un vieux réflexe issu de la Guerre froide : voir la Russie comme une menace systématique et omniprésente. Ce cadre mental influence les journalistes eux-mêmes, qui tendent à interpréter certains faits sous un prisme "espionnage et manipulation", même quand les preuves sont floues.

Conclusion : une propagande involontaire ou assumée ?

L’article ne dit pas que ces médias sont directement manipulés par un pouvoir supérieur, mais qu’ils fonctionnent dans un cadre idéologique qui favorise certains récits au détriment d’autres. Par conformisme, opportunisme ou conviction, ils relaient une version des faits qui sert les intérêts de certains acteurs (gouvernements occidentaux, services de renseignement, industrie de l’armement), tout en entretenant un climat de peur et de méfiance.

Ce n’est pas forcément un complot, mais plutôt un mécanisme où médias, politiques et services secrets s’influencent mutuellement, créant un "effet de bulle" qui rend difficile une analyse plus équilibrée et critique des faits.